Simulationsframework für Energiegemeinschaften (für Förderprojekt SENSE Smart Grid Use Case) vorgestellt auf dem ETG CIRED Workshop 2023 (D-A-CH)

Der ETG CIRED Workshop 2023 (D-A-CH), der Ende November 2023 in München stattfand, diente als Plattform für den Austausch über Innovationen im Bereich der Verteilnetze. Die Veranstaltung brachte Experten von Verteilnetzbetreibern, Universitäten, Technologieanbietern und Regulierungsbehörden aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zusammen, um die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und Trends zu diskutieren.

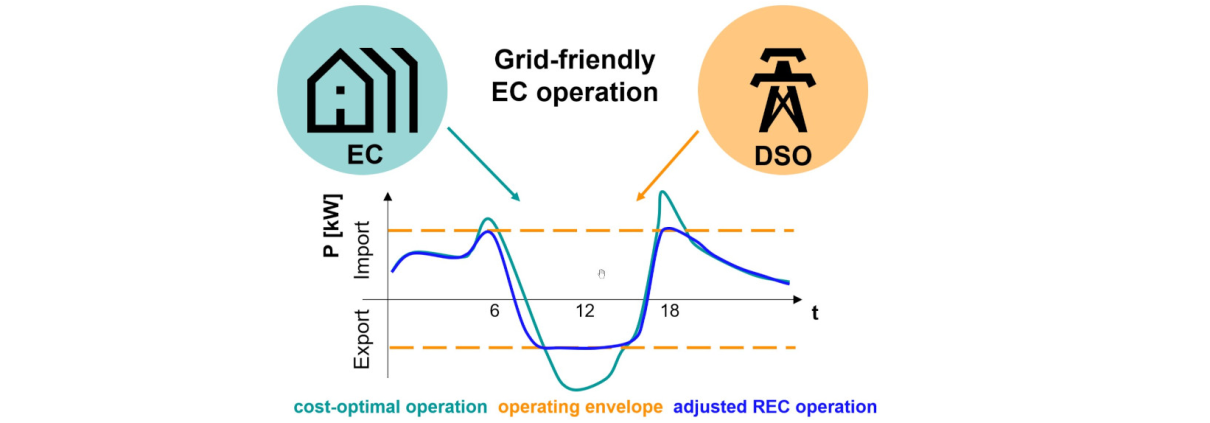

Siemens präsentierte auf zwei Postern ein Simulationsframework für netzfreundliche erneuerbare Energiegemeinschaften sowie Ergebnisse aus verschiedenen Simulationsszenarien. Das Simulationsframework dient zur Erstellung weiterer Szenarien, die für den Smart Grid Use Case des Förderprojekts SENSE über Energy Communities, d.h. lokale erneuerbare Energiegemeinschaften in einem Niederspannungs-Verteilnetzabschnitt, verwendet werden. Auf der Grundlage von BIFROST als virtuellem Testbed ermöglicht das Framework eine schnelle und effiziente Ausführung verschiedener Simulationsszenarien.

Simulation framework for Energy Communities (for SENSE Smart Grid Use Case) presented at ETG CIRED Workshop 2023 (D-A-CH)

The ETG CIRED Workshop 2023 (D-A-CH) held in Munich at the end of November 2023 served as a platform for the exchange on innovations in the field of distribution system networks. This event brought together experts from distribution grid operators, universities, technology providers and regulators from the DACH region (Germany, Austria, Switzerland) to discuss the latest developments, challenges and trends.

Siemens showcased a simulation framework for grid-friendly renewable energy communities as well as results from various simulation scenarios through two posters. The simulation framework is used for creating further scenarios to be used for the SENSE Smart Grid Use Case on Energy Communities, i.e., local renewable energy communities in a low-voltage distribution grid section. Relying on BIFROST as virtual testbed, the framework enables a quick and efficient execution of various simulation scenarios.

(c) LOVE. architecture and urbanism ZT GmbH, Lorenz Consult ZT GmbH

(c) LOVE. architecture and urbanism ZT GmbH, Lorenz Consult ZT GmbH

(c) Schreinerkastler

(c) Schreinerkastler