3 Fragen an…

Dr. Claus Binz hat das Institut für Sportstättenberatung (IFS) in Deutschland gegründet und war maßgeblich an der Entwicklung des ganzheitlichen Arbeitsansatzes des IFS beteiligt. Das IFS ist ein international tätiges Unternehmen in den Bereichen Sportentwicklung und Projektmanagement für Planung, Bau und Betrieb von Sport- und Veranstaltungsstätten. Der studierte Jurist und Sportwissenschaftler hat mehr als 40 Stadien und 20 Arenen weltweit mitentwickelt und ist Experte, wenn es um ganzheitliche Nutzungs- und Energiekonzepte für Sport- und Veranstaltungsstätten geht.

ASCR Geschäftsführer Robert Grüneis hat Claus Binz „3 Fragen“ zu Energieeffizienz von Sportstadien in Österreich gestellt.

Wie energieeffizient sind Österreichs Sportstadien und welche Innovationspotentiale gibt es?

Die Energieeffizienz von Sportstadien in Österreich, aber auch europaweit, ist ausbaufähig. In den letzten Jahren wurden in Österreich nur wenige Stadien völlig neu gebaut, meist wurden bereits vorhandene renoviert oder weiterentwickelt. Der für Stadien typische Energiebedarf, mit hohen Verbrauchsspitzen während der Spiele und sehr niedrigem Verbrauch dazwischen, erschwert die Umsetzung innovativer Energiekonzepte. Heute werden in Stadien zunehmend innovative Lösungen umgesetzt. Dabei kommen zum Beispiel PV-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Bauteilaktivierung, alternative Rasenheizung und wasserlose Urinale zum Einsatz. Eine möglichst umfangreiche Drittnutzung (multifunktionale Nutzung außerhalb des Spielbetriebs) und die Integration von Dauernutzungen wie Büros, Gastronomie, Museum, Fanshop und Kindergarten erleichtern die Realisierung nachhaltiger Energiekonzepte.

Was zeichnet das geplante Trainingszentrum in der aspern Seestadt aus?

Das Energiekonzept für das neue ÖFB Trainingszentrum in der aspern Seestadt, das IFS gemeinsam mit der ASCR entwickelt hat, ist für Europa einzigartig. Ein Trainingszentrum muss beispielsweise sicherstellen, dass die Trainingsplätze für eine wetterunabhängige Nutzung mit einer Rasenheizung ausgestattet sind. Um dies zu garantieren, wurde bisher in den meisten Sportstadien ca. 30 cm unter dem Rasen Leitungen installiert und mit Strom, Gas- oder Fernwärmebetrieben – dies hat einen enormen Energieverbrauch und -kosten zur Folge.

In Aspern kommt ein neues Rasenheizungssystem zum Einsatz, bei dem die Heizschlangen nur ca. 18 cm tief verlegt werden. Dadurch können die Spielfelder mit dem ganzjährig 15 Grad warmen Grundwasser im Winter frostfrei gehalten werden und im Sommer gekühlt werden, was dem Rasenwachstum sehr zugute kommt. So kann für die Rasenheizung die vorhandene Wärme aus erneuerbaren Energiequellen genutzt werden, gleichzeitig wird keine Abwärme in die umgebende Luft abgegeben. Hinzu kommen PV-Anlagen auf allen Dächern des Trainingszentrums– die aus den PV-Anlagen gewonnene Sonnenenergie dient der Optimierung des Eigenbedarfs, Überschüsse werden in Batterieanlagen gespeichert. Zudem kommen Wärmepumpen für das Heizen und Kühlen der Gebäude zum Einsatz. Dieses komplexe Energiekonzept ermöglicht, Energie effizient zu verbrauchen und insgesamt mehr erneuerbare Energieträger zu nutzen. Damit werden auch Sportstadien zum Teil der sauberen Energiezukunft.

Wie sehen die Sportstätten der Zukunft aus?

Sportstätten werden in Zukunft ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen. Beim Neubau und Umbau sind innovative Energiekonzepte zu erarbeiten und umzusetzen, wie der ÖFB es bei seinem geplanten Trainingszentrum in Aspern in vorbildlicher Weise in Zusammenarbeit mit der ASCR praktiziert. Immer mehr Verbände und Ligen fordern dies von ihren Vereinen ein. So fordern einige Ligen im Rahmen der Lizenzierung entsprechende Nachweise von ihren Vereinen.

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler (c) Ludwig Schedl

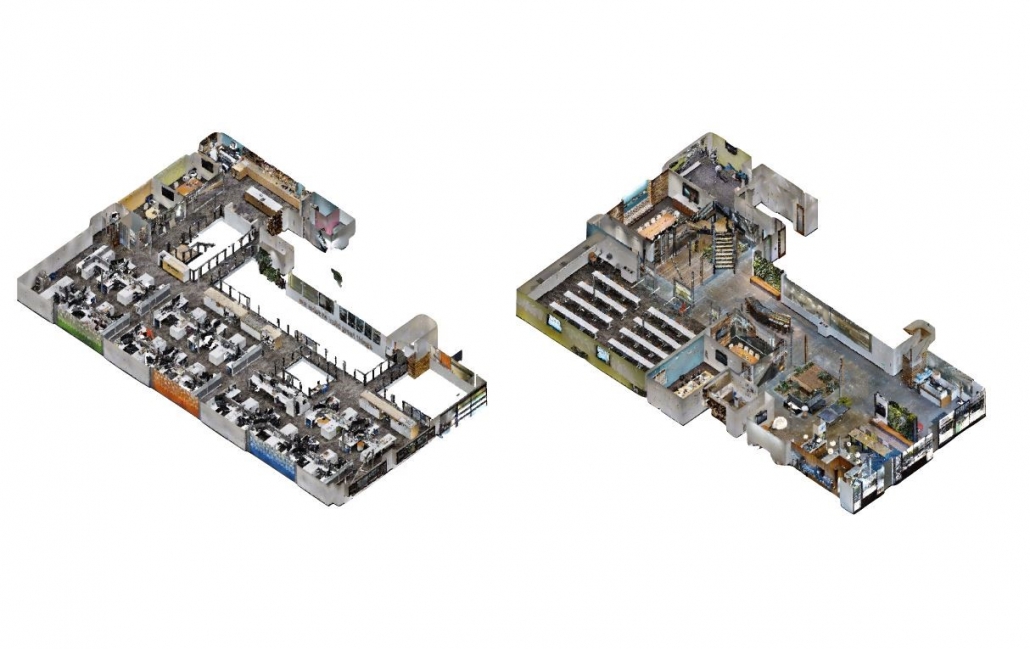

(c) Ludwig Schedl Auris Immo Solutions

Auris Immo Solutions

©Siemens

©Siemens

©ASCR

©ASCR

©ASCR/VogelAV

©ASCR/VogelAV